家人们,是不是常常在忙得晕头转向时,望着乱糟糟的屋子,心底疯狂呐喊:要是有个机器人能帮我打扫卫生、洗衣做饭,那该多好!嘿,你还别觉得这是天方夜谭,如今科技发展那叫一个迅猛,科幻片里机器人满屋子跑、贴心服务人类的场景,正一步步走进咱们的现实生活。

你瞧,宇树科技的机器人能在舞台上跟专业舞者似的,跳出酷炫整齐的舞蹈,动作流畅得让人惊叹;波士顿动力的机器狗,更是 “运动健将”,在复杂地形上敏捷跳跃、灵活穿梭,仿佛没有什么能拦住它。看到这些,咱不禁满心好奇,如今的机器人产业到底发展到啥程度了?是小荷才露尖尖角,还是已经百花齐放了呢?今天,咱就一起唠唠这和咱们未来生活息息相关的机器人产业 。

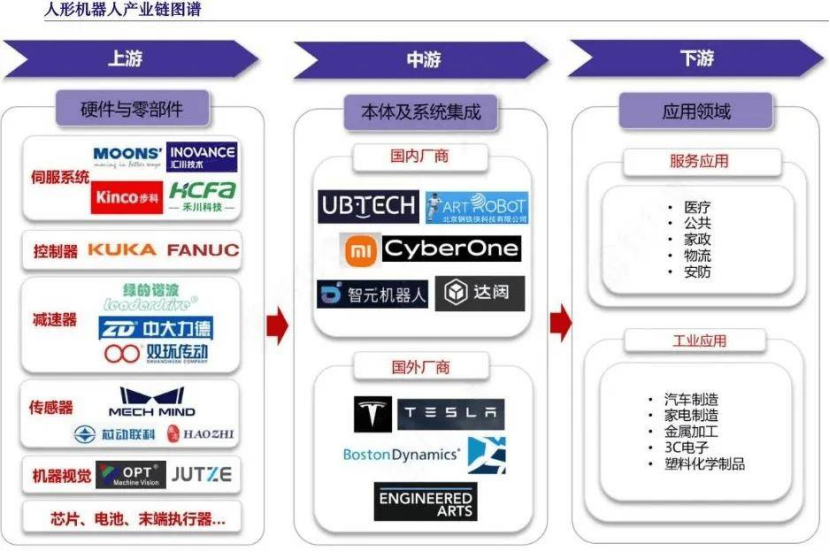

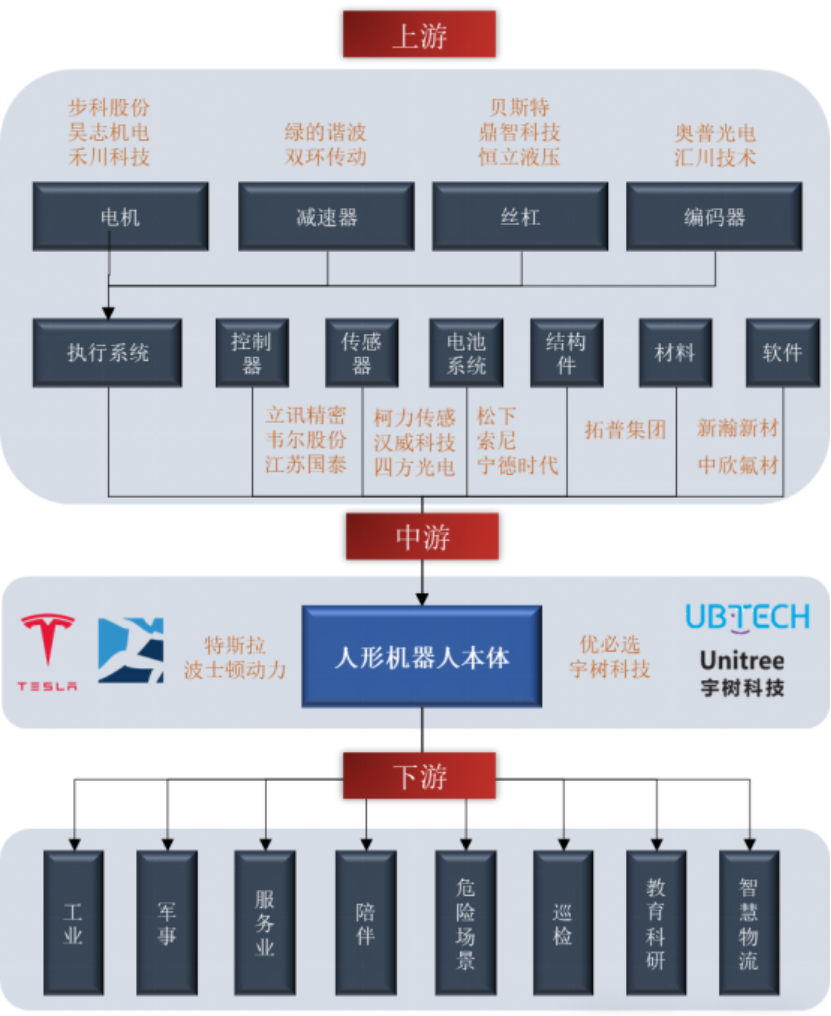

01 产业链全景图

机器人产业链看似复杂,实则可分为核心三层。

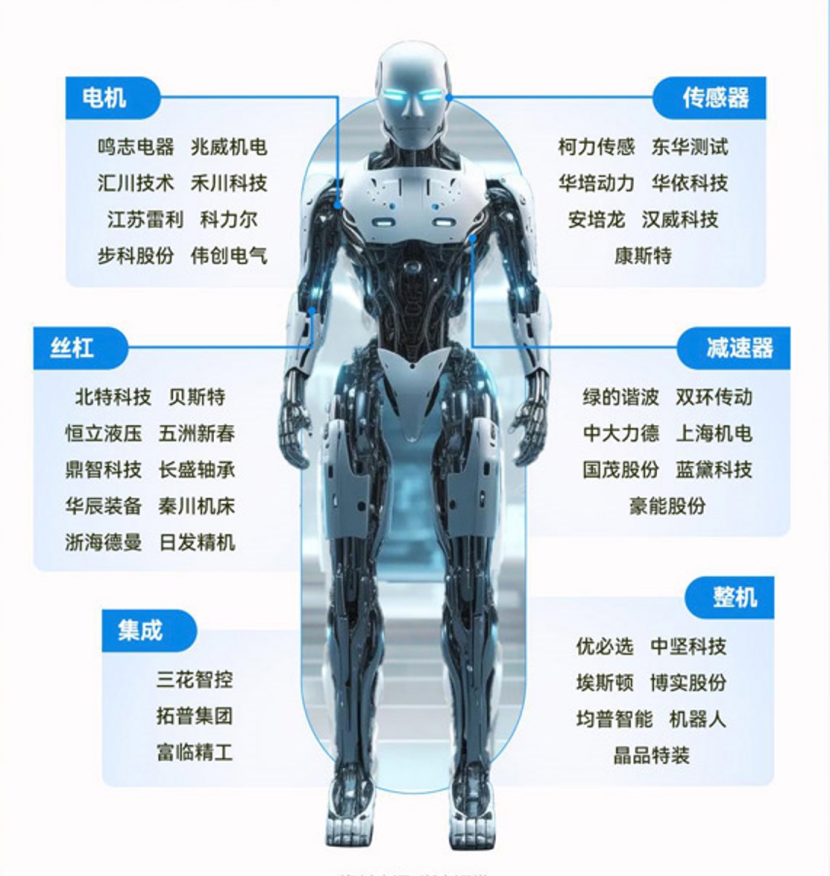

上游是“身体部件”,涵盖减速器、电机、传感器等硬件零组件,它们是机器人的 “筋骨” 与 “神经系统”,精密程度直接决定机器人的运动能力与感知水平。

中游是“大脑”,以软件和算法为核心,没有优秀的算法支撑,再先进的硬件也只是无法思考的 “摆设”,难以实现自主运作。

下游则是多样化的应用场景,包括工厂里的工业机器人、街头送外卖的服务机器人,以及能探测核辐射的特种机器人等,将机器人技术落地到实际生活与生产中,推动各行业效率提升。

02 收入总拆解

在机器人行业中,钱究竟从何而来?其收入构成与多数硬件产业相似。核心零部件在成本中占比极大,像特斯拉 Optimus Gen2,丝杠占成本的 19%,无框力矩电机占 16%,减速器占 13%,力传感器占 11% ,这些关键小部件总和几乎撑起了机器人成本的大半壁江山。精密的传动与控制系统,如同机器人的 “骨架” 与 “神经”,决定着机器人性能的优劣,也占据了相当高的成本份额。

软件部分虽无形,价值却日益攀升。让机器人“聪明” 起来的算法,堪称未来增长最快的领域。随着智能化需求增长,先进算法能赋予机器人更强大的决策和执行能力,为企业带来丰厚收益。

应用端的收入分布较为分散。目前,工业机器人仍占据收入大头,在汽车制造、电子加工等行业广泛应用,承担焊接、装配等任务,为企业提高生产效率、降低成本。不过,服务机器人增长势头最为迅猛。毕竟,谁不想享受机器人在家中贴心服务的惬意呢?从送餐、清洁到陪伴,服务机器人的应用场景不断拓展,市场潜力巨大,正逐渐成为机器人行业新的收入增长点。

03上游产业链

要是把机器人比作一个能跑会动的“人”,那上游硬件就是它的 “肉身”—— 少了靠谱的零件,再厉害的 “大脑”(算法)也没法施展。这其中有几个关键部件,直接决定了机器人够不够 “能干”。

首先是减速器,相当于机器人的“关节轴”。咱们抬手、弯腰靠关节发力,机器人转动手臂、移动机身全靠减速器,它得精准控制角度,还得扛住重量。目前这领域日本做得最牛,哈默纳科(Harmonic Drive)就像行业里的 “老大哥”,技术成熟又稳定;国内的绿的谐波、中大力德也没闲着,正一步步追赶,争取缩小差距。

然后是电机系统,这是机器人的“肌肉”。高端机器人用的无框力矩电机、空心杯电机,看着小巧,劲儿却不小,还能快速响应指令 —— 就像运动员的爆发力,说动就能动。在这方面,美国的科尔摩根(Kollmorgen)、瑞士的麦克森(Maxon)是佼佼者,技术实力过硬,占据不少市场份额。

传感器更不用多说,就是机器人的“眼睛” 和 “皮肤”。没有传感器,机器人就是个 “睁眼瞎”,既看不清周围环境,也摸不出物体轻重。力传感器能让它知道 “拿东西用多大劲”,视觉传感器帮它 “认路、辨物”,触觉传感器则能感知物体软硬。国外的 ATI、JR3 在力传感器领域走得很靠前,国内的鑫三力、永恒传感也在努力钻研,想让机器人的 “感知力” 更灵敏。

还有个容易被忽略的难点—— 机器人的 “手”。人类的手多灵活啊,能轻轻捏起鸡蛋不碎,也能握紧锤子砸钉子。可现在的机器人 “手” 差远了,要么不够灵巧,要么成本高得吓人。比如英国的 Shadow Robot Company,他们做的灵巧手算是行业标杆,但价格能让不少企业望而却步,想普及还得再突破。

04 中游产业链

要是说上游硬件是机器人的“肉身”,那中游的控制系统和软件算法,就是让它 “活” 起来的 “灵魂”—— 没有这俩,机器人顶多是堆能动的零件,根本没法好好干活。

先说说控制系统,它就像机器人的“指挥中心”,专门协调全身关节和部件的动作。你可能觉得 “协调动作” 很简单,比如让机器人走两步,但实际难度大着呢!咱们人类走路不用想下一步迈多大、膝盖弯多少度,可机器人得精确算出每个关节该用多大劲、转多少角度,还得时刻保持平衡,生怕摔个跟头。就像教小孩学走路,得一步步校准动作,差一点都不行。

更关键的是软件算法,这相当于机器人的“思考能力”。机器人要规划怎么走最省劲、要认出眼前的东西是杯子还是椅子、遇到障碍该绕左边还是右边,全靠算法来 “拿主意”。以前常用的 PID 控制,就像只会按固定流程做事的 “老办法”,现在早不够用了,深度学习才是主流 —— 就像让机器人通过大量 “练习” 积累经验,变得越来越聪明。

提到这领域的高手,波士顿动力绝对得算一个。他们家的机器人能在滑溜溜的冰面上站稳,还能轻松做后空翻,看着特别灵活,背后全是海量数据训练和超精密控制算法在“撑腰”;国内的宇树科技也不差,在算法实力上也是行业里的佼佼者。除此之外,优必选、达闼科技这些国内企业,在软件算法上也有不错的表现,尤其是结合大模型之后,机器人理解人类指令的能力、自己做决策的能力,都有了质的飞跃,离 “能跟人顺畅配合” 又近了一大步。

05下游产业链

聊完上游的“肉身” 和中游的 “灵魂”,终于到了最贴近咱们生活的下游 —— 应用场景。简单说,就是机器人到底在哪些地方帮咱们干活,这部分可太有烟火气了。

首先是工业机器人,妥妥的“工厂打工人” 主力军。以前工厂里焊接零件、搬 heavy(重)东西、组装设备,全靠工人师傅熬夜加班,现在不少活儿都交给机器人了。它们不怕累、不偷懒,还能保证每一步都精准,比如汽车厂里焊接车身,误差能小到毫米级。这领域的巨头得数日本的发那科(FANUC)、瑞士的 ABB、德国的库卡(KUKA),都是行业里的 “老大哥”;咱们国内的埃斯顿、新松也不差,在很多工厂里都能看到它们的身影,一点不输给国外品牌。

然后是服务机器人,这几年简直是“成长最快的新星”,跟咱们的日常生活贴得最近。餐厅里帮忙送菜的机器人,不用催单还不会记错桌号;家里的清洁机器人,按下开关就能把地板扫得干干净净;还有医院里的康复机器人,能帮病人做复健动作,比人工辅助更精准。像软银的 Pepper 机器人,能跟人简单聊天互动;国内猎豹移动的豹小秘,在商场、酒店里当 “引导员” 特别称职,这些都是服务机器人里的 “明星选手”。

最后是特种机器人,别看它市场没前两者大,但“含金量”(利润)高,还专干 “危险活”。比如火灾现场,机器人能冲进浓烟里探测火源、传递信息,不用消防员冒险;遇到爆炸物,排爆机器人能代替人去拆解;还有核辐射区域,机器人能进去检测数据,不怕辐射伤害。国外的 iRobot 在这领域挺有名,咱们国内的特种机器人厂商也没闲着,一直在深耕技术,把这些 “危险任务” 扛了起来。

有意思的是,不同行业对机器人的“要求” 差别特别大。汽车厂要机器人 “手稳”,精度得高;医院要机器人 “靠谱”,安全第一;服务业要机器人 “亲切”,跟人互动得友好。所以机器人厂商没法搞 “一刀切”,只能针对不同领域,量身定制解决方案 —— 毕竟,给餐厅做的机器人,跟给核电厂做的,肯定不是一个 “脾气” 呀。

06 行业发展趋势

未来的机器人行业会迎来哪些变化?其实不用等太久,这几个趋势已经越来越明显了。

首先,人形机器人要“批量上岗” 了。就像手机从概念机变成街机,宇树科技的 G1、特斯拉的 Optimus 这些人形机器人,2025 年就要进入量产阶段,2026 年可能迎来商业化爆发。现在 A 股已有 40 家相关企业发力,九成实现盈利,连做汽车零件的传统工厂都来跨界帮忙,因为电机、精密制造这些技术能直接用到机器人身上。以后在工厂里看到和人一样能搬东西、装配零件的机器人,可能会越来越常见。

其次,机器人会像手机一样“软硬分家”。硬件越来越标准化,就像手机的屏幕、电池统一规格,而软件算法成了 “智商担当”。现在的机器人靠大模型升级变聪明,比如优必选的机器人结合大模型后,理解指令的能力跳了一大步。未来的机器人公司可能更像软件企业,靠不断更新算法让机器人学会新技能,就像我们给手机装 APP 一样方便。

再者,机器人会变得“越来越便宜”。现在丝杠等核心零件价格明显下降,加上国内企业能自己生产关键部件,规模上去后成本更低。以前几十万元的工业机器人,以后可能像家用空调一样普及。比如宁德时代用机器人搞电池生产,产能提升 3 倍,成本却降了不少;家里的清洁机器人、餐厅的送餐机器人,价格会越来越亲民,普通家庭也能轻松拥有。

最后,人和机器人会变成“最佳搭档”。在汽车工厂里,艾利特移动协作机器人能自己导航送零件,和工人配合干活,让生产线效率提升 40%,转产时间从 72 小时压缩到 8 小时。机器人擅长干重复、危险的活 —— 比如在核辐射区检测、流水线上拧螺丝,而人类专注于设计、决策这些需要创造力的工作。就像现在有些仓库里,机器人负责搬货分拣,工人负责监控调度,这种分工以后会越来越普遍。

其实机器人产业的进步不只是技术升级,更是一场生产力革命。当机器人价格越来越便宜、越来越聪明,工厂效率会更高,家里的家务可能被承包,甚至照顾老人、辅助医疗都能派上用场。不过说到底,机器人再能干也是帮人类减负的工具。你最期待机器人帮你做什么呢?是家里的大扫除,还是工厂里的重体力活?